壺中の独言「閑」の勧め秦 政博第二回

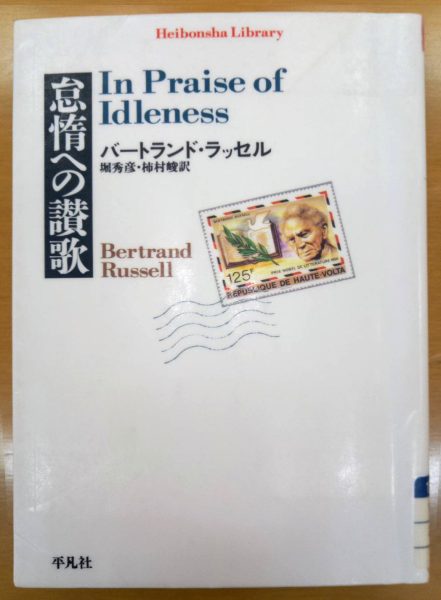

今は秋。「青春」、「朱夏」を過ぎて「白秋」の時節である。八十歳になった自分を季語に譬えれば、早くも「白秋」を通り過ぎて「玄冬」の只中か。この後やがて「厳冬」に至って、幾ほどかの元素に戻るであろうと覚悟しなければなるまい。「玄冬」に至った老人たちは、輝いた青春期や仕事専一の壮年時代など、経験で得た苦労話を、昔話風にちょっぴり自慢を交えてしきりと反芻したがる。聞き手から「その話は聞いた」といわれるような繰り言は、弱い夕日の日差しに出来た影法師みたいなものだが、それにしがみつこうとするのが老人のサガともいえよう。けれども、「韓非子」には「老馬の智」(老馬に教わり迷路を抜ける)を説いて、古くから老人の経験を尊べと教えているではないか。それからすると、「時代遅れとなった体験談は老人の特権である」と威張っていいのかもしれない。 新井白石は職を追われて直に「隠棲」し、自身の来歴やそれまでの政治経験を、名著『折りたく柴の記』に書き残した。周知のように「隠棲」は「隠居」のこと。『広辞苑』では「隠居」を「世事を捨てて閑居すること」とか「家長が家督を譲って引退すること」、また「当主の現存の親の称」や「老人の称」などと解説している。今は、6、70年以前(我らの幼少期)とは家族のありようがまるで変わってしまい、子どもとの世帯分離が当たり前。隠居は「家督を譲っての引退」や、もちろん「当主の親の現存の称」でもない。当てはまるのは「老人の称」という意味。その老人夫婦(あるいは独居老人)が、「風に聞け何れか先に散る木の葉」(漱石)を思ってか想わずか、ちぢこまって「隠居」をしていることからすれば、「世事を捨てて閑居すること」という『広辞苑』のいう第一義の意味も片鱗あるのかもしれない。小宅に近隣する10軒ばかりを窺がっても、どこも「閑居」の状態。「隣は何をする人ぞ」である。 「長き日や沈香も焚かず屁もひらず」(一茶)。閑居のなか尽日、無聊をかこっている気分は実にこの句の通りだ。いや、いい意味で「ぼんやり」時間を堪能していると思いたい。「昼行灯」と陰口をたたかれた大石内蔵助は、「ぼんやり」の風を貫いて主君の仇討ちを果たした。中国古典(「大学」)には「小人閑居して不善を為す」と「閑」を悪者扱いにするが、その逆に怠惰を勧めた『怠惰への賛歌』という本がある。表題からすると「なんといい加減な」と思いそうだが、著者のバートランド・ラッセルは、怠惰(閑)こそ人生の基本であると主張する。産業革命以来、仕事に追われ続けた労働者たちは、幸福の道を閉ざされてしまったのだ。 「猛烈社員」「仕事人間」が蔓延した高度成長期以来を生きた老人たちよ、遅ればせながら我が人生を今こそ、「閑」の一字を戴して謳歌しようではないか。「のらくらや勿体なくも日の長き」(一茶)である。怠惰大賛成だ! |

|